熱中症対策が義務化されました。

2025年6月から義務化:熱中症対策の新指針で職場はどう変わる?

熱中症対策義務化の背景と目的

背景:増加する熱中症被害と労働災害

近年、職場での熱中症による被害が深刻化しており、具体的には令和5年には職場での熱中症による死傷者が1,106人に達し、そのうち31人が死亡する事態になりました。また、2024年の熱中症による救急搬送者数は過去最多の7,993人を記録しており、その多くが屋外や高温環境下での作業中に発生しています。このような状況を受け、政府は労働者の健康と安全を確保するため、職場における熱中症対策の義務化を進めています。

改正労働安全衛生規則の概要

令和7年(2025年)6月1日より施行される改正労働安全衛生規則により、職場での熱中症対策が事業者にとって法的な義務となります。この規則では、特に高温環境下で作業を行う場合、以下の具体的な対応が求められます。

1. 熱中症の自覚症状がある作業者を早期に発見するための報告体制の整備。

2. 熱中症症状が悪化するのを防ぐため、対応手順を明確にし、関係者に周知すること。

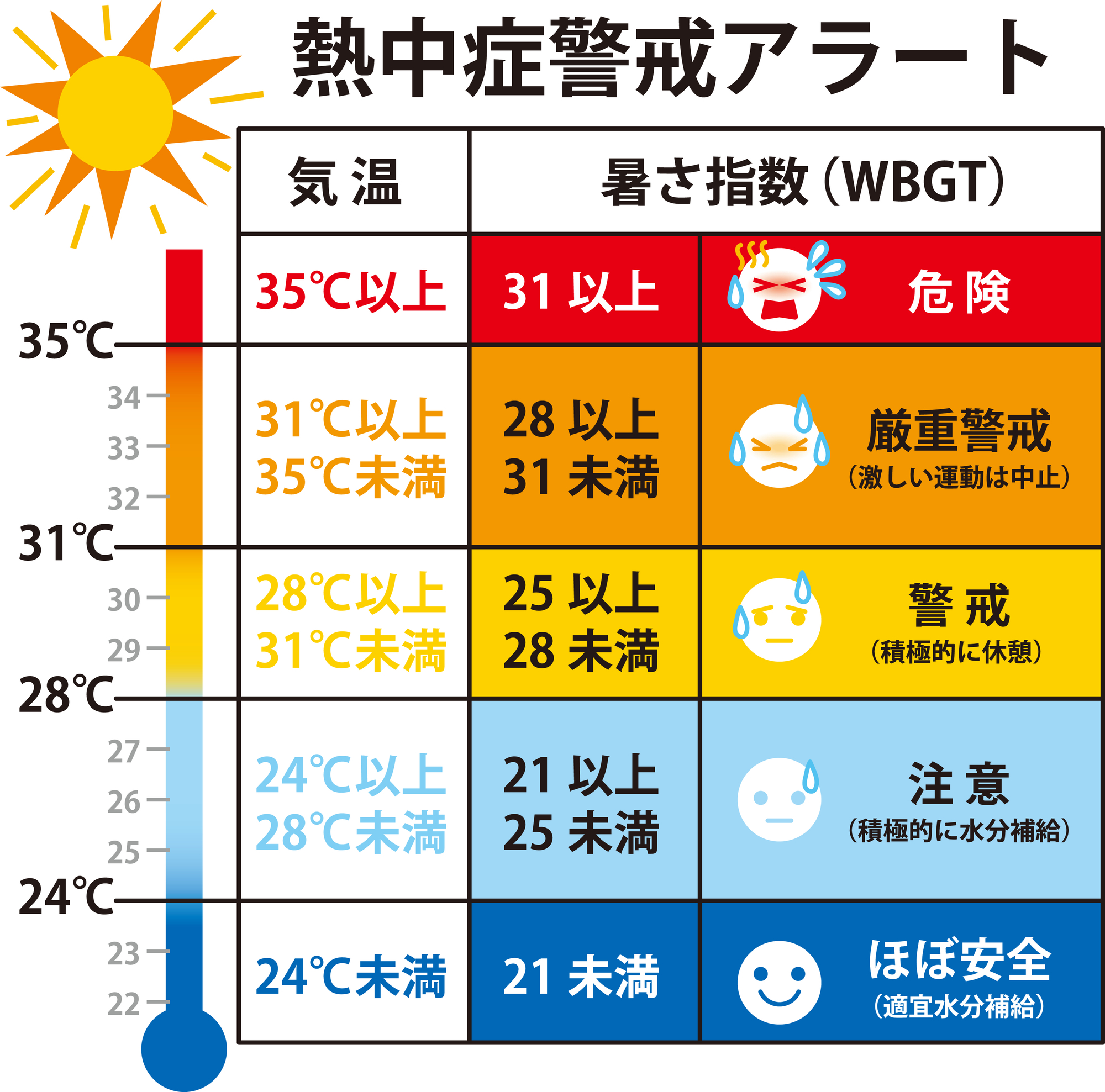

対象となる作業条件は、WBGT値が28度以上、または気温が31度以上の環境で1時間以上連続して作業する場合や、1日に4時間を超える作業となっています。このような規定を遵守しない場合、事業者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が科されることがあります。

義務化の目的:労働者の健康と安全の確保

熱中症対策の義務化の最大の目的は、労働者の健康と安全を確保し、労働災害を未然に防ぐことにあります。特に、近年の異常気象に伴う夏の気温上昇により、職場での熱中症リスクが高まっています。こうした状況に対応し、事業者において適切な環境管理や従業員への周知、教育を徹底させることで、労働者一人ひとりの安全な就業環境を実現することが期待されています。

また、こうした対策は、単に事業者の法令遵守に留まらず、従業員の健康を守ることで職場の信頼向上や生産性の向上にもつながる点が重要です。

熱中症対策義務化の具体的内容

事業者に求められる3つの対応(体制整備、手順作成、周知)

2025年6月から施行される熱中症対策の義務化において、事業者には具体的に3つの対応が求められます。まず1つ目は、熱中症の自覚症状のある作業者や疑いのある作業者を迅速に発見するための報告体制を整備することです。その際には、報告経路や緊急時の連絡先を明確にし、作業環境に応じた適切な対応を実現できるようにする必要があります。

次に、2つ目の対応として求められるのが、熱中症の症状が悪化しないための具体的な手順の作成です。例えば、水分補給のタイミングや休憩のルール、具合が悪くなった場合の応急措置などを明確にする必要があります。これらの手順が、現場の実情に即して実行可能な内容であることが重要です。

最後に、3つ目の対応として、これらの体制と手順を関係作業者に確実に周知することが挙げられます。手順を明文化するだけではなく、定期的な研修やマニュアルの配布などを通じて従業員が内容を理解し、現場で即座に活用できるよう努めることが求められます。これらの取り組みを実施することで、事業者は熱中症対策を徹底し、労働者の安全を確保する義務を果たすことが期待されます。

高温環境下での職場改善のポイント

高温環境下での職場改善は、熱中症対策を進める上で重要な課題です。まず、作業環境の温度を適切に管理するために、WBGT値(暑さ指数)を測定し、これに基づいて作業計画を立案することが求められます。WBGT値が28度を超える場合や気温が31度を超える場合は、特別な対策が必要です。

具体的な改善策としては、十分な休憩スペースの設置や冷房設備の導入が挙げられます。また、水分や塩分補給のためのルールを整備し、作業中に適切に補給できる体制を整えることも重要です。さらに、暑さを軽減するユニフォームや冷却グッズの配布など、物理的な対策も職場環境の改善に貢献します。

工場や建設現場などでは、屋外での作業が避けられない場合があります。この場合、直射日光を遮るための設備設置や作業スケジュールの見直しが必要です。例えば、特に気温が上がる正午前後の時間を避けて作業を進めるなど、柔軟な作業計画を立てることで、熱中症リスクを最小限に抑えることが可能です。

具体的な熱中症リスク評価と対応策

事業者が熱中症リスクを評価し、適切な対応策を講じることは義務化の大きな目的の一つです。リスク評価の基本となるのが、WBGT値を用いた環境管理です。これにより、作業環境が熱中症リスクの高い状態にあるかどうかを客観的に判断できます。

評価後は、リスクが高い場合に備えた具体的な対応策を実施する必要があります。例えば、一定時間ごとに水分を摂取させることや、気温が高くなる時間帯には作業を軽減または中断する措置を講じるといった方法です。また、熱中症の疑いがある場合に備え、応急処置が可能な設備や人員を現場に配置することも効果的です。

さらに、リスク評価だけでなく、従業員の体調管理も重要です。健康状態を把握するための事前チェックや、作業中に異常が見られた際の迅速な対応を可能にする仕組みを整えることが必要です。このように、リスク評価と対応策を一体的に進めることで、熱中症防止の実効性を高めることができます。

各業種で求められる実務対応の違い

製造業・建設業における熱中症リスク軽減策

製造業や建設業では、高温環境下での作業が日常的に行われるため、熱中症対策が特に重要です。これらの業界では、WBGT値(暑さ指数)が28度を超える作業環境や連続して長時間作業が続く状況が多いため、的確なリスク評価と対応が求められます。具体的には、WBGT値に基づいた作業計画の見直しや、労働者が定期的に水分補給を行えるような休憩スペースの設置が必要です。また、防護具や作業服の見直しを通じて、熱の蓄積を防ぐ取り組みが重要となります。これに加え、作業者が熱中症の兆候を見逃さず、即時に対応できるような監視体制の構築や、迅速な医療対応の手順を整備することが義務付けられています。

オフィス業務と現場業務で異なる対応指針

オフィス業務と現場業務では、熱中症対策として求められる取り組みに違いがあります。オフィス業務では主に空調管理が有効な熱中症対策となります。特に室内温度の適切な維持や、長時間座ったままの姿勢にならないよう定期的な休憩や身体の動きを奨励することが考えられます。一方で、現場業務は高温環境下での作業が多いため、現場職員がリアルタイムで気温や湿度の変化を把握できる管理システムの導入が有効です。また、作業内容に応じた防暑対策や、水分・塩分摂取のルール提案など、具体的な行動計画を作成し徹底することが求められます。指針自体の内容は同じでも、実際の適用方法は環境や労働内容に応じて柔軟に対応していくことが必要です。

事業の規模によるカスタマイズ可能な施策

熱中症対策の義務化に伴い、事業規模に応じた柔軟な施策も重要になります。大規模事業では、専門の安全管理者を配置することや、熱中症対策に特化したシステム・設備の導入が進めやすい一方、中小規模事業では、限られたリソース内で効率的な対策を講じることが求められます。例えば、小規模事業では、従業員全員への教育と簡易的な気温・湿度計の設置といった低コスト施策が現実的な対応となります。また、自治体や国の助成金制度を活用することで、負担を軽減しながらも対策を講じることが可能です。どの規模の事業においても、熱中症対策を効果的に実施するためには、自社の環境やニーズを十分に把握したうえで、施策の内容をカスタマイズしていくことが求められます。

シーリングファン(RT-FANS)による熱中症対策のおすすめ

倉庫・工場のような、広く・オープンな空間では冷房効果が非常に悪く冷やす為に大きなエネルギーが必要となります。そこでお勧めなのが「シーリングファン RT-FANS」です。

RT-FANSは、HVLSファン世界4大メーカーの一つ・アジア最大メーカー。年間販売台数8000台を超え、世界20か国以上で採用されているトップブランドです。

その理由として、空調コストを抑えながら建屋全体の環境を効率良く改善可能なことが挙げられます。